肥満とは、脂肪細胞に過剰な脂肪が蓄積している状態をいう。

犬では、適正体重を15%以上、猫では20%以上オーバーすると肥満とみなされる。現在、日本の犬と猫の3頭に1頭が肥満または太りぎみと言われ、年々増加傾向にある。

肥満の原因

犬や猫に限らず、動物がやせるか太るかは、摂取したカロリーと消費したカロリーのバランスで決まる。

肥満には、脂肪細胞の数が増える「細胞増殖性肥満」と、脂肪細胞が大きくなるだけで数は変わらない「細胞肥大型肥満」の2種類がある。成長期に肥満になると脂肪の数が増える「細胞増殖性肥満」となる。一度増えた脂肪細胞の数は減らすことができないため、この時期に肥満になると、太りやすくやせにくい体質となってしまうので注意が必要である。

また、病気の予防などの観点から、避妊・去勢手術が推奨されているが、手術後にはホルモンバランスが変化し、以前よりも食欲が増すことがある。その一方で、生殖細胞を作らなくなったり、活動量が低下したりして必要なカロリーは少なくなる。このため手術前と同じような食事を与えていると太ってしまうことが多く、体重管理が必要である。

肥満と病気のリスク

犬では心臓病や関節炎、糖尿病など、猫では下部尿路疾患や関節炎、糖尿病などのさまざまな病気のリスクが高くなることや悪化させることが報告されている。また、同じ母犬から生まれた兄弟犬でも適正体重の犬の方が、太り気味の犬よりも寿命が約2年も長かったという報告もある(Kealy 2002)。

これらのことからも、体重管理は犬や猫を健康な状態で長生きさせるための基本と言える。

肥満と食事管理

犬や猫では、運動そのもので消費されるカロリーを増やすことは難しいため、食事管理によってカロリー摂取量を減らすことが必要である。ただし、筋肉の維持のために適度な運動は重要である。

減量するうえで、摂取カロリーを減らすために、一般的なフードの量を減らして与えることは推奨されない。なぜならタンパク質やビタミン等、必要な栄養素まで不足するからである。減量する際には、低カロリーでも栄養素が不足しないよう調整された、減量用の食事療法食が推奨される。

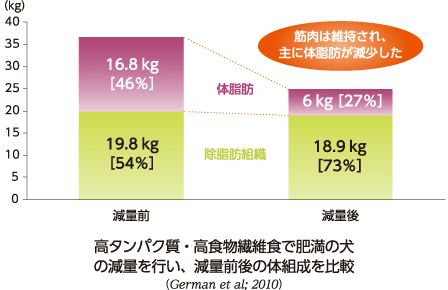

高タンパク質・高食物繊維食は、満腹感を与え筋肉を維持しながら体脂肪を減らすことができ、体重の減少率も高いという報告がある(Weber 2007,German 2010)。

犬・猫

犬・猫