肥満はすでに病気です。

肥満は心臓や関節の負担を高め、様々な病気のリスクを高めるだけでなく、寿命を縮めてしまいます。

一般的に、犬では適正体重を15%以上、猫では20%以上超えると肥満(太り過ぎ)といわれています。

肥満は取り入れたエネルギーと使ったエネルギーのアンバランスによって起こります。犬や猫において一般的に適正体重を15~20%以上超えると肥満(太り過ぎ)といわれています。適正体重は個体によって違うので、獣医師に相談してみましょう。

犬には肥満になりやすい理由があります。犬の生態を理解して予防するように心掛けましょう。

犬が一日に必要とするカロリーは、成人の男女と比べるとわずかこれだけです。

一日のカロリー必要量 |

|

|---|---|

| 成人男子 | 2,500kcal |

| 成人女子 | 2,000kcal |

| 成人男子 | 2,500kcal |

| 30kgの犬 | 1,400kcal |

| 10kgの犬 | 600kcal |

| 5kgの犬 | 350kcal |

| 2kgの犬 | 180kcal |

犬種によって差はありますが、一般的に犬は食事を与えると、与えただけ食べる習性があります。

犬の祖先であるオオカミが群れで生活していた時代に、食事の順番は群れのリーダーから先に食べ、リーダー以外は競争で食べていました。その名残で「食べられる時に食べられるだけ」食べようとするのです。

また、上の表からわかるように、人と比べると犬は思った以上に小さく、1日の必要カロリー量も少ないのです。

しかし犬は飼い主さんが与えれば、与えた分だけ食べてしまいます。犬や猫の場合、肥満は飼い主さんの食べ物の与え過ぎと運動不足が原因です。犬や猫は自分では食事の量をコントロールできません。つまり、肥満の責任は飼い主さんにあるのです。飼い主さんがきちんと食事量や回数を管理してあげましょう。太りやすい犬種の場合は特に注意が必要です。

犬と猫の肥満のチェックには“ボディ・コンディション・スコア”という9段階評価がよく用いられています。

1歳の頃の体重を覚えていますか?犬や猫の場合、1歳の頃の体重はとても重要な意味があります。

大型の品種を除けば、犬でも猫でも、だいたい1歳くらいでほぼ大人になります。この時期の体重がその個体の標準体重に近いとされています。ご家庭に1歳の時の体重の記録や写真がある場合は、その記録や写真と、現在の体重や体型を比べてみると、現在の状態が良くわかります。上記のボディ・コンディション・スコアと合わせて、太っているかどうかをチェックする際にぜひ参考にしてください。

猫の場合には簡単に体脂肪率を測る方法があります。

普段から体脂肪率をチェックして体重管理をしておくことは病気の予防にもなります。

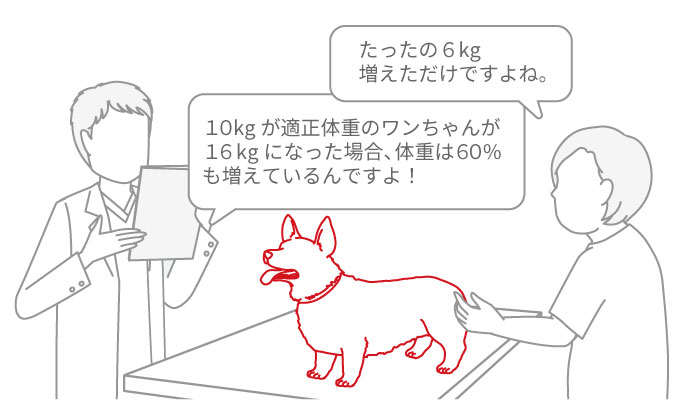

犬や猫の体重は「何kg増えた(太った)、減った(痩せた)」ではなく、「何%増えた(太った)、減った(痩せた)」と考えましょう。

一般的に、犬では適正体重の15%以上、猫では20%以上を超えると「肥満(太り過ぎ)」といわれています。例えば、10kgが適正体重の犬が11.5kgを超えると「肥満」、また4kgが適正体重の猫が4.8kgを超えると「肥満」ということになります。「たった1.5kg」、「たった800g」と感じてしまいがちですが、体重の少ない犬や猫にとっては、大きな違いなのです。

ですから、犬・猫の体重管理は「何kg増えた(太った)、または減った(痩せた)」と考えるよりも「何%増えた(太った)、または減った(痩せた)」と考えることが大切です。

チワワ

1~2.5kg

ヨークシャーテリア

2~3.5kg

シー・ズー

4~7kg

キャバリア・キング・

チャールズ・スパニエル

6~10kg

ウエストハイランド・ホワイトテリア

6.5~9kg

フレンチブルドッグ

9~14.5kg

イングリッシュ・コッカー・スパニエル

11~15kg

ゴールデン・レトリーバー

27~37kg

ラブラドール・レトリーバー

27~40kg

※個体差があるため、全ての犬にあてはまるわけではありません。

ロイヤルカナン「Encyclopedia of Canine Clinical Nutrition ―犬の臨床栄養―」

猫の場合には簡単に体脂肪率を測る方法があります。

普段から体脂肪率をチェックして体重管理をしておくことは病気の予防にも繋がります。

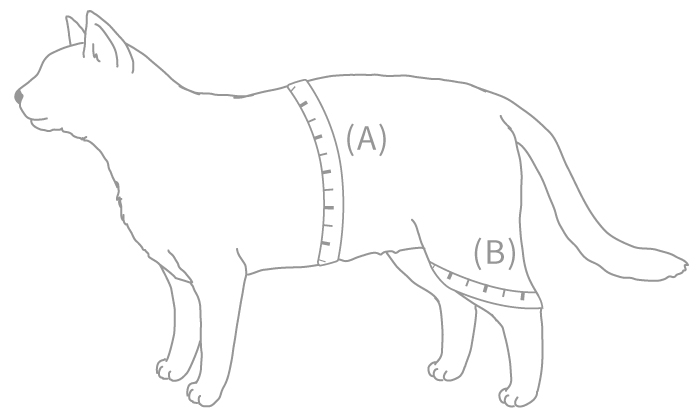

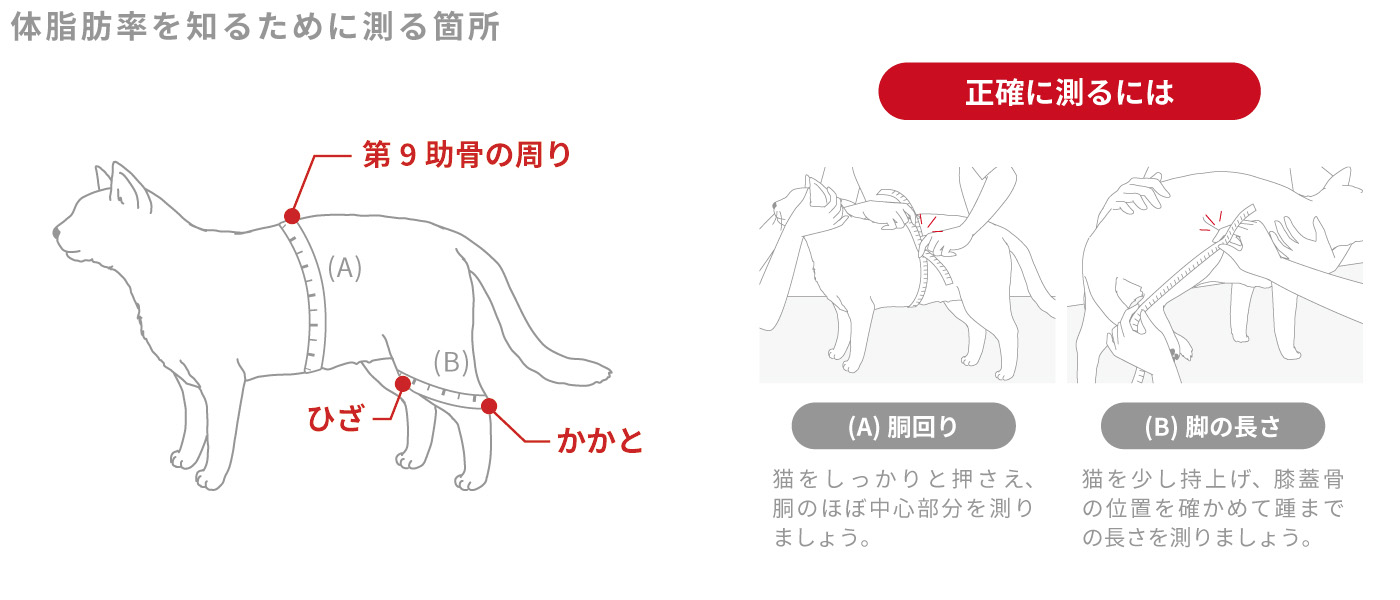

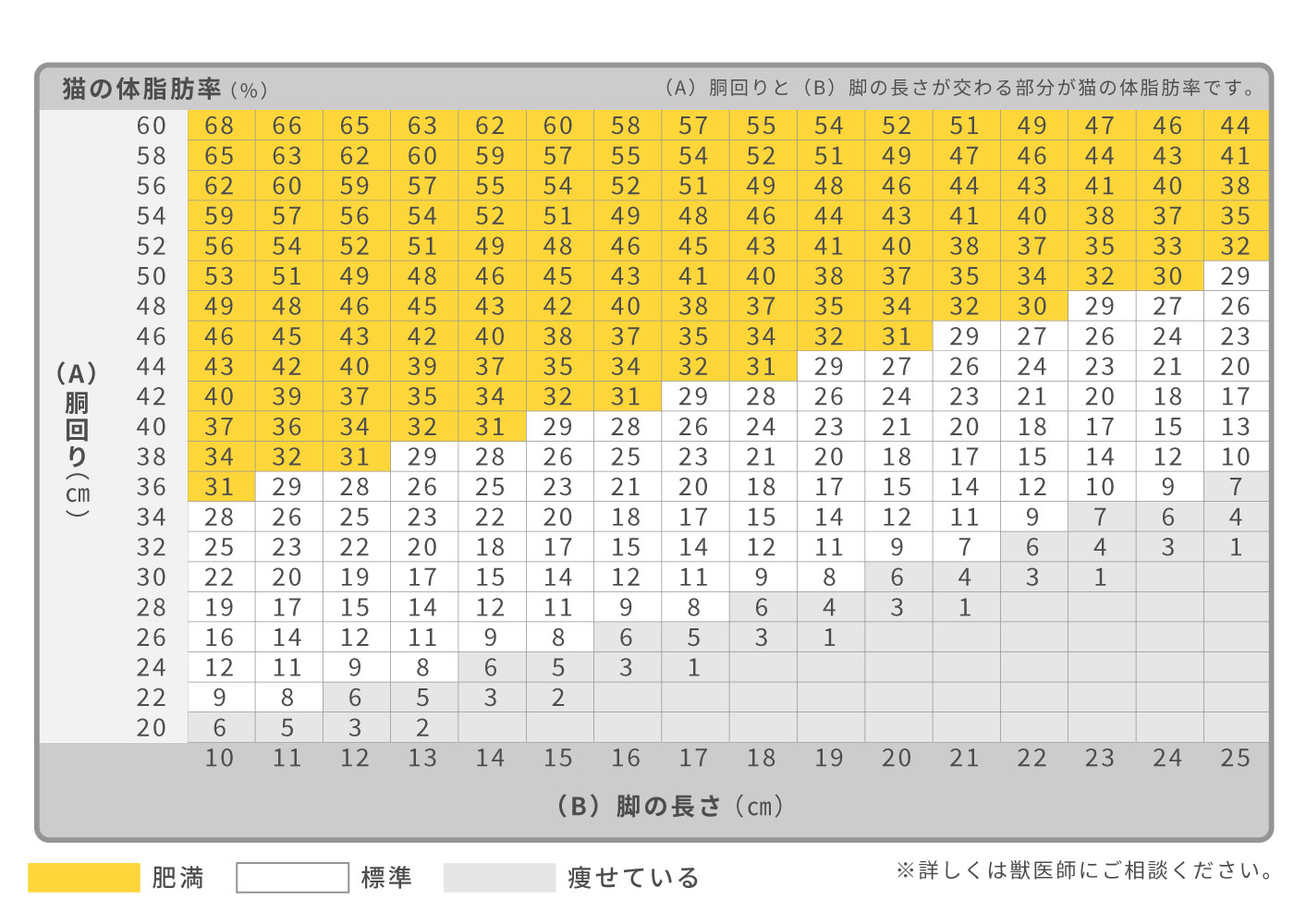

猫の場合は、家庭でも体脂肪率を測ることができます。

まず、胴回り(第9肋骨の周囲の長さ)を測ります。次に脚の長さ(ひざからかかとまでの長さ)を測ります。胴回りの数値を(A)、脚の長さの数値を(B)として下の表に対応させると体脂肪率がわかります。目安として体脂肪率が30%以上だと肥満と考えるとよいでしょう。定期的に体脂肪率を測定して肥満の予防に役立ててください。

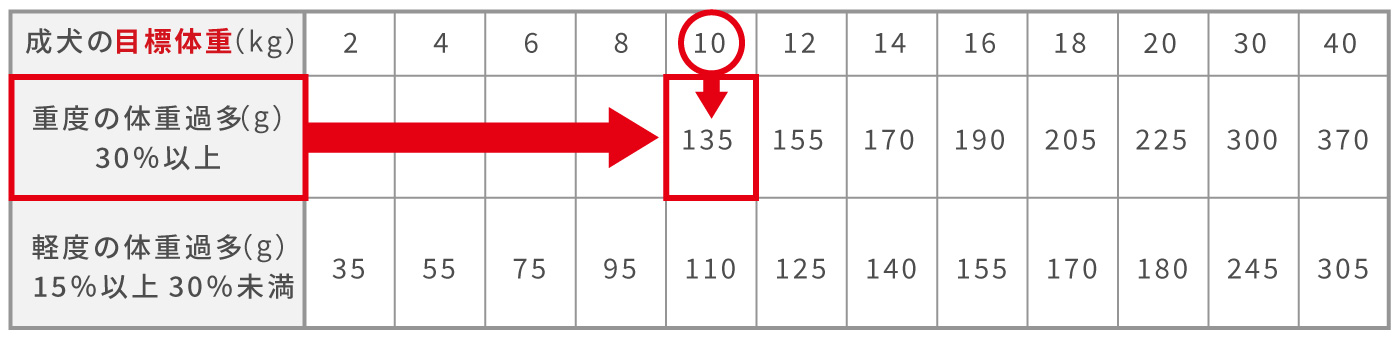

普通、ペットフードの給与表は、現在の体重に対する給与量が示されていますが、減量用の療法食の給与表は、現在の体重ではなく、設定した目標体重に対する給与量が示されています。10kgが適正(目標)体重で、現在太ってしまって16kgになってしまったマルくんの場合、目標体重は10kgですので、16kgのところの給与量を見るのではなく、10kgのところの給与量を見ます。また、マルくんは目標体重に対して16kg-10kg=6kgオーバーしています。これは目標体重である10kgに対して60%オーバーしていますから、30%以上の「重度の体重過多」の欄の量、この表では135gが一日の給与量になります。

(例)10kg→16kgのマルくんの場合 (60%の体重過多)

※この給与表は例ですので、お使いの減量用食事療法食に記載されている給与量をご参照ください。また給与量はあくまで目安です。獣医師と相談の上、1週間に1~3%減量できるように調整してください。重度の体重過多の場合、急に食事量を減らしてしまうとダイエットに失敗してしまう場合があるため、軽度の体重過多の場合より多めに設定されています。

おやつが肥満の原因になっているケースが多くあります。

普段の食事以外にも、ついついおやつを与えてしまう、という飼い主さんは多いはずです。このおやつが肥満の原因になっているケースはかなり多いのです。飼い主さんの中には「いつも少ししかあげていないから大丈夫」という方もいらっしゃると思います。でも、実は家族全員が少しずつおやつを与えていて、合計だとかなりの量を毎日与えていた、というのはよくあるケースです。実際にどの程度の量のおやつを与えているのか、というのは把握しにくいものです。試しに普段与えているおやつを、家族全員でひとつのビンにためてみるなどしてみましょう。たまった量が1日に与えているおやつの総量ということです。それぞれが少しずつのつもりでも合わせるとかなりの量になっていませんか?

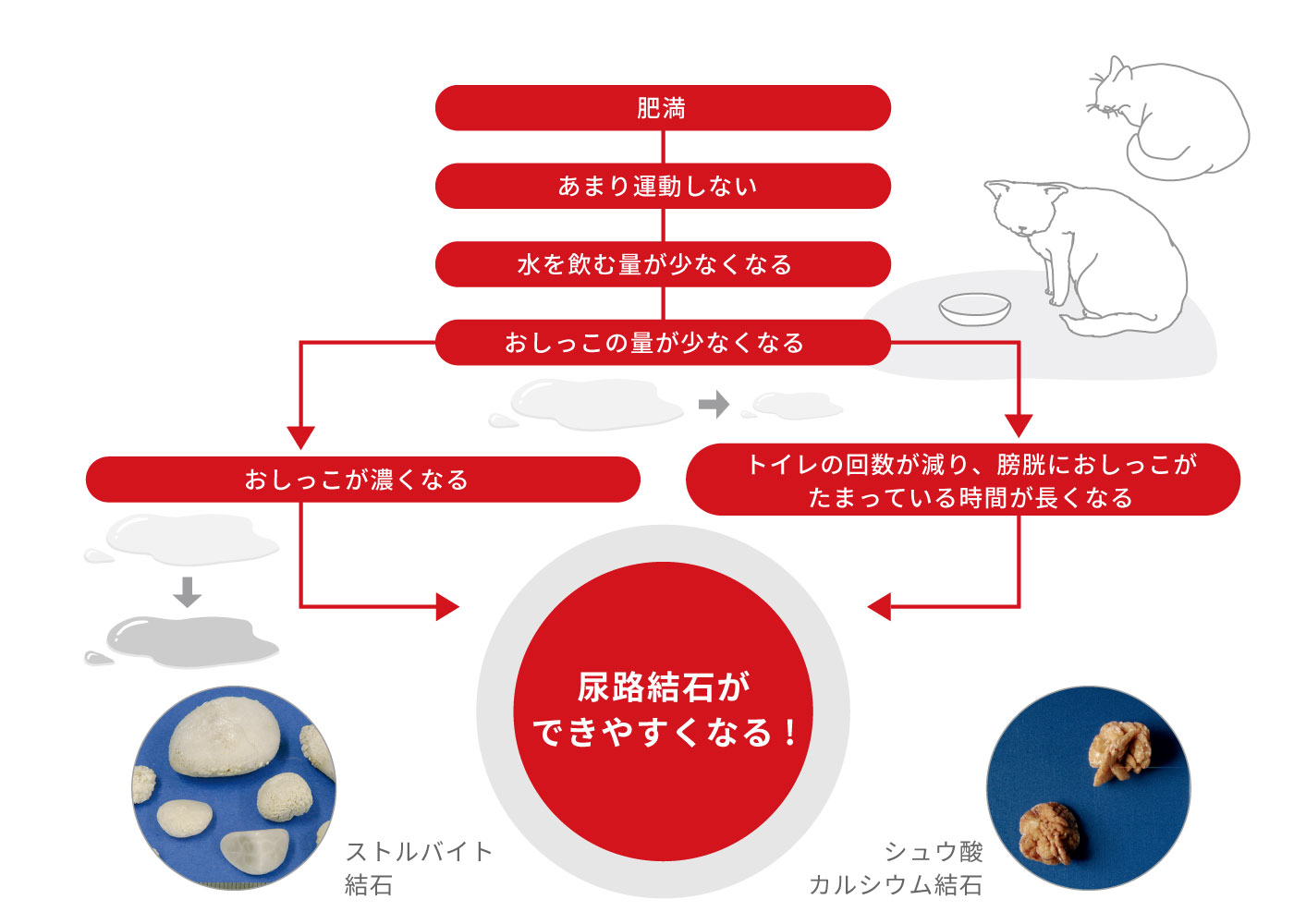

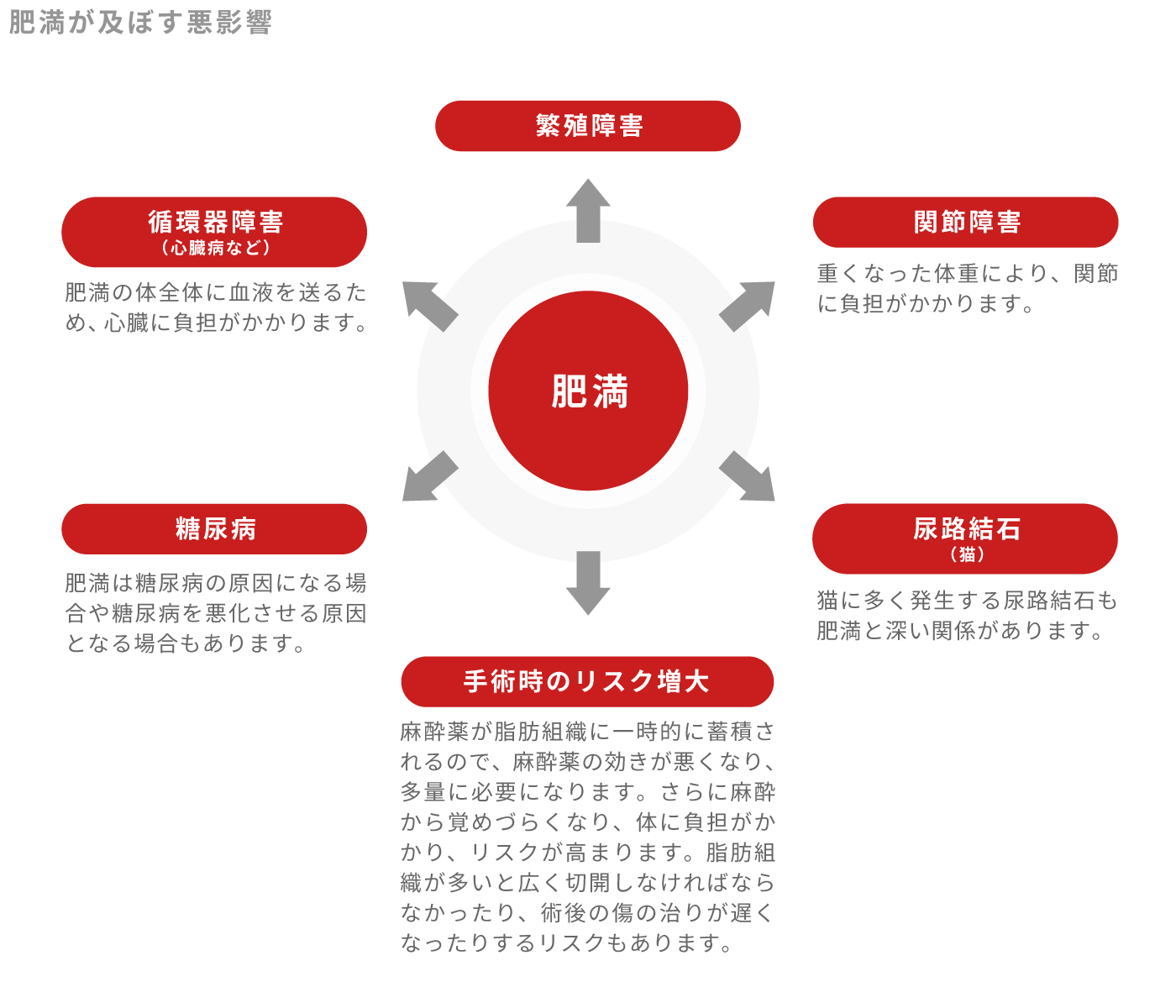

肥満は体のあちこちに負担をかけるため、いろいろな病気の原因になります。肥満と病気の関係について考えてみましょう。

飼い主さんの中には犬や猫の肥満を肥満と認識していなかったり、太っていることは把握していても、「ちょっと太めの犬や猫のほうがかわいい」くらいにしか肥満を捉えていないケースも多いようです。しかし、実は肥満はさまざまな病気を誘発したり、症状を悪化させたりする要因になっているのです。

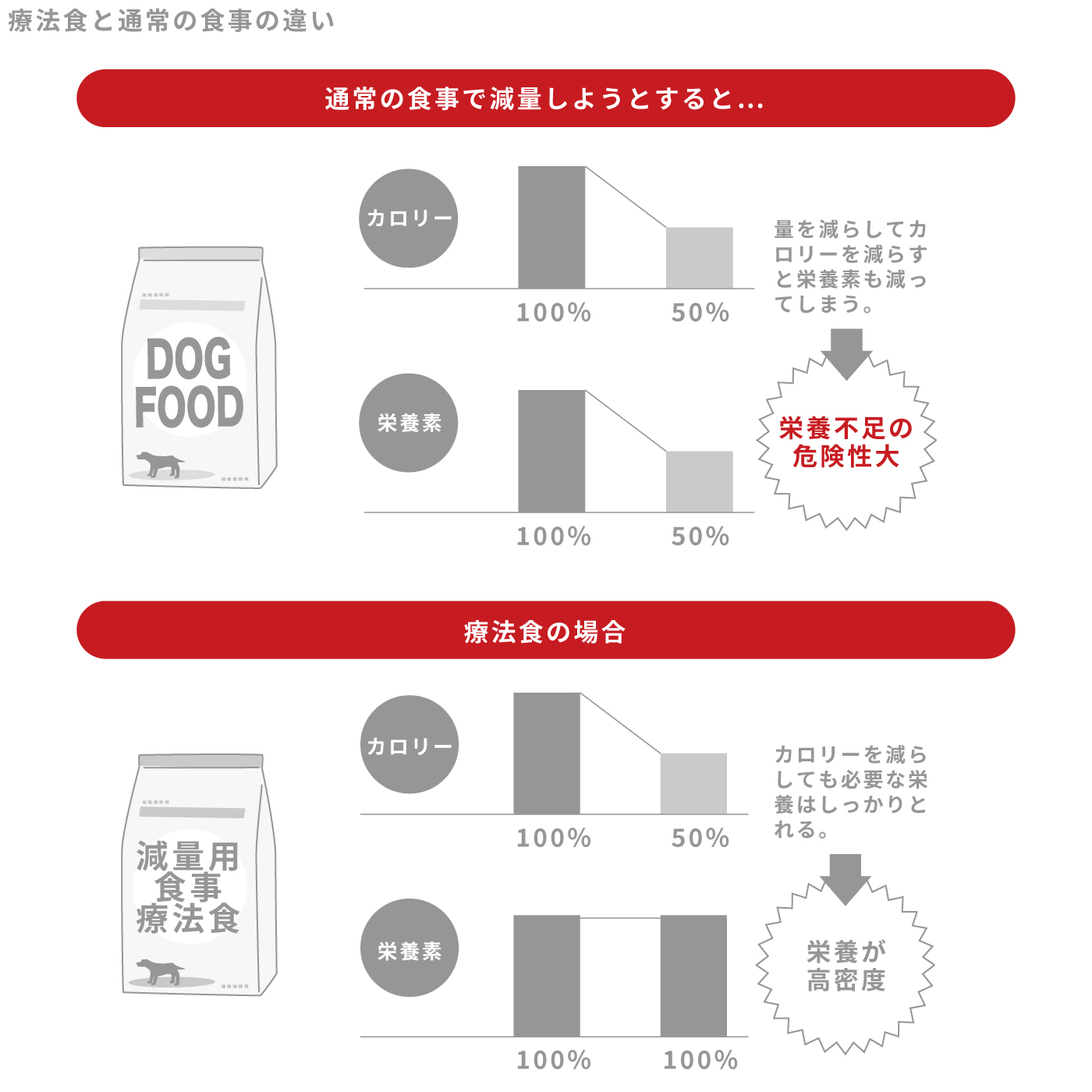

減量には低カロリーでも必要な栄養素がすべてとれるよう、特別に調整された減量(ダイエット)用の食事療法食をおすすめします。

犬や猫の場合、運動でカロリーの消費量を増やすのはなかなか思うようにいきません。食事で摂取するカロリーを減らすことがメインになります。減量には低カロリーでも必要な栄養素がすべてとれるよう、特別に調整された減量(ダイエット)用の食事療法食をおすすめします。

重要なのは体の「余分な脂肪」だけを減らして「健康的に」減量することです。通常のフードを減らすだけでは筋肉や内臓や骨を維持するためのタンパク質やビタミン・ミネラルなどが不足しがちになります。減量用の食事療法食は下のグラフの通り、必要な栄養素を減らさずにカロリーを抑えることができるように特別につくられています。

食事療法食にはフードのかさを減らさない、満腹感をできるだけ長く保てるようにする、などの工夫がされているものもあります。

また、猫の場合は特に、急激な食事制限をすると全身の脂肪が肝臓に集まってしまう肝リピドーシスという病気になってしまう危険性があるので、絶食はしてはいけません。もしも、まったくフードを食べない日があったら必ず獣医師に相談しましょう。

減量(ダイエット)に用いられる食事療法食は下のような点に配慮してつくられています。

無理なダイエットは逆に健康を損なうこともあります。獣医師と相談して無理のないダイエットを行ないましょう。

減量は無理に行うと、体調を崩したり、必要な栄養素が摂取できないなどトラブルが起こりがちです。獣医師と相談しながら、犬や猫の健康を損なわないよう、無理のないダイエット計画を立てていきましょう。

そして目標体重が決まったら、体重を定期的に記録しながらダイエットを進めていき、定期的に獣医師に状態をチェックしてもらいましょう。

減量成功後もリバウンドしないよう、食事に気を配りましょう。

ダイエットに成功したからといって気をゆるめてはいけません。以前と同じような食生活をすれば当然リバウンドしてまた病気になってしまいます。きちんとした食事管理と適度な運動などで、ケアをしてあげてください。

また、避妊・去勢手術をしている場合は肥満のリスクが高いので特に気をつけましょう。

栄養学や病気について、さらに詳しく知りたい方は、ヘルスニュートリションラーニングプログラムがおすすめ。ロイヤルカナンの栄養学を、本格的に楽しく学べる無料のWeb学習プログラムです。

ご自身のワンちゃん・ネコちゃんで気になることがあったら、必ず動物病院で受診しましょう。