今日のおしっこは、いつもと変わりがありませんか?

おしっこは身体の状態を表すバロメーターです。おしっこの回数、量、色、排尿時の姿勢などを日頃から観察しましょう。

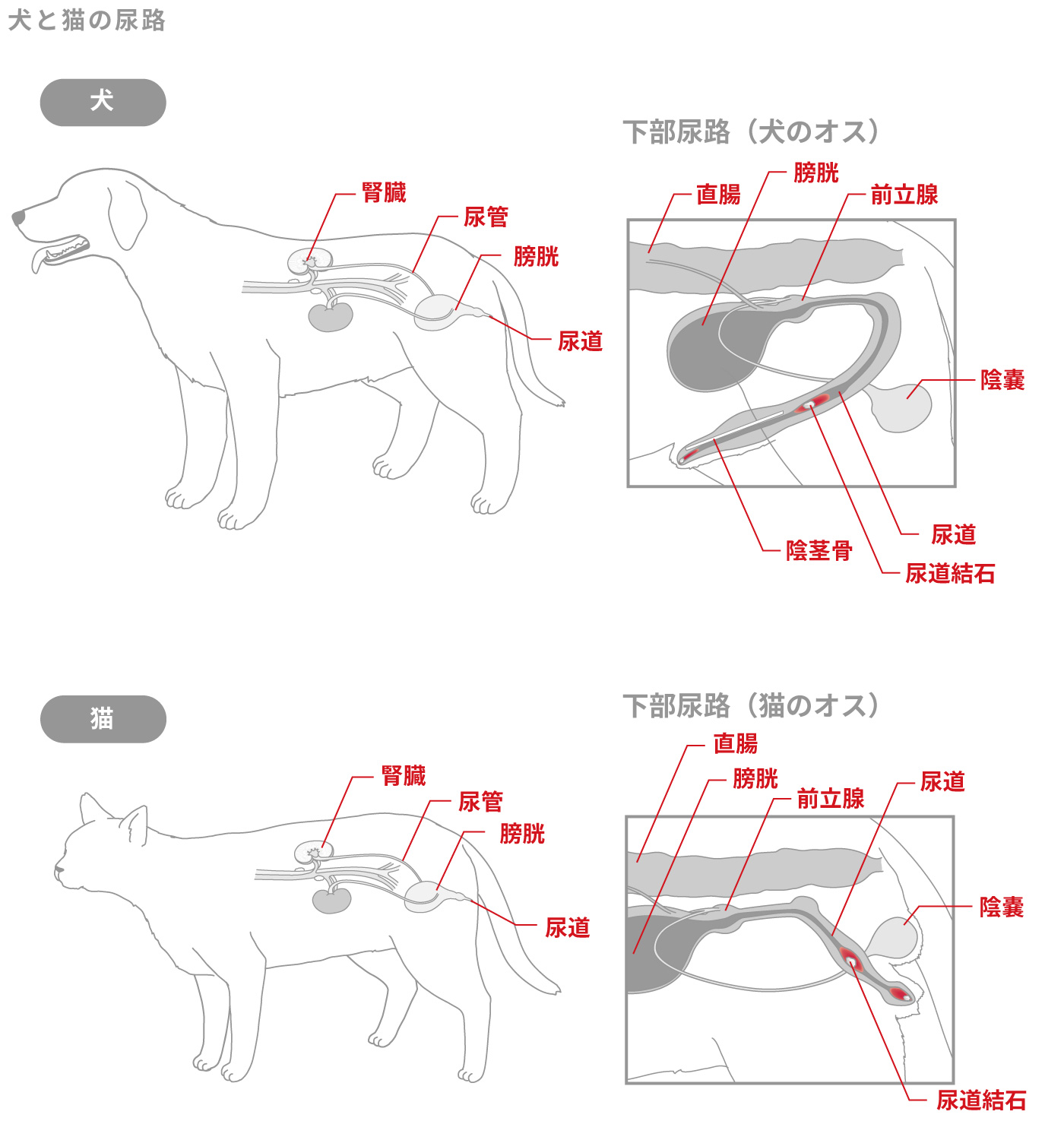

尿道や膀胱に関する疾患を総称して下部尿路疾患と呼びます。

犬と猫の尿は腎臓から尿管を通って膀胱にたまり、尿道を通じて外に出されます。この尿路のうち、下部尿路(膀胱から尿道の出口)に起こる病気のことを下部尿路疾患といいます。犬や猫において多いのは、膀胱や尿道に砂や石のような物質(結石)がたまってしまう「尿路結石症(尿石症)」という病気です。結石に刺激されることによって膀胱が傷ついて痛みが出たり、おしっこがしにくくなったりします。特に尿道に詰まり、おしっこが全く出なくなると、非常に危険で命にもかかわります。

また、猫に多いのは特発性膀胱炎と言われています。再発を繰り返すことが多く、とても注意が必要です。

以下のような場合は膀胱炎や尿路結石かもしれません。

すぐに動物病院へ連れて行きましょう。

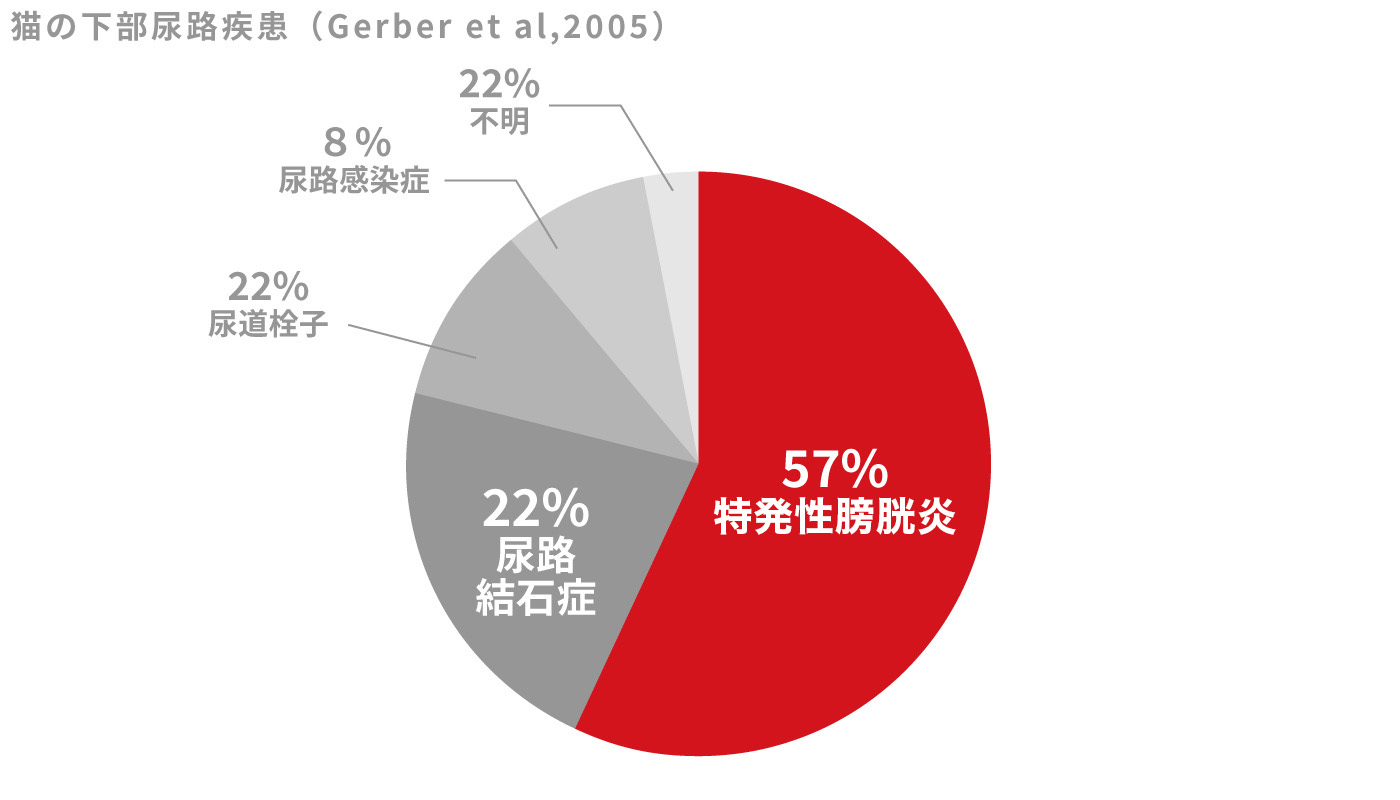

特発性膀胱炎は結石や尿路感染症がみられない、原因がよくわからない膀胱炎です。再発を繰り返すことも多く、猫の下部尿路疾患の約60%を占めるといわれています。

環境中のストレスが大きな要因と考えられており、他の飼育動物のストレス、家族の留守や来客、気候の変化、運動不足、肥満、トイレの位置やトイレ砂の種類の変化、食事の変化、入院や手術のストレスなど様々な要因が影響していると言われています。

通常の膀胱炎の投薬治療(抗炎症剤など)に加え、環境中のストレスを少なくすることが必要です。ストレス発散のために猫の隠れ場所を作ることや、キャットタワーやおもちゃを与えることも有効です。またトイレの数を増やしたり、場所を変えたりしておしっこを我慢させないよう工夫しましょう。猫はもともと成分が濃い尿を作るため、尿を希釈するためにウェットフードや飲水量を増やすように配慮されたドライフードを活用するのも良いでしょう。

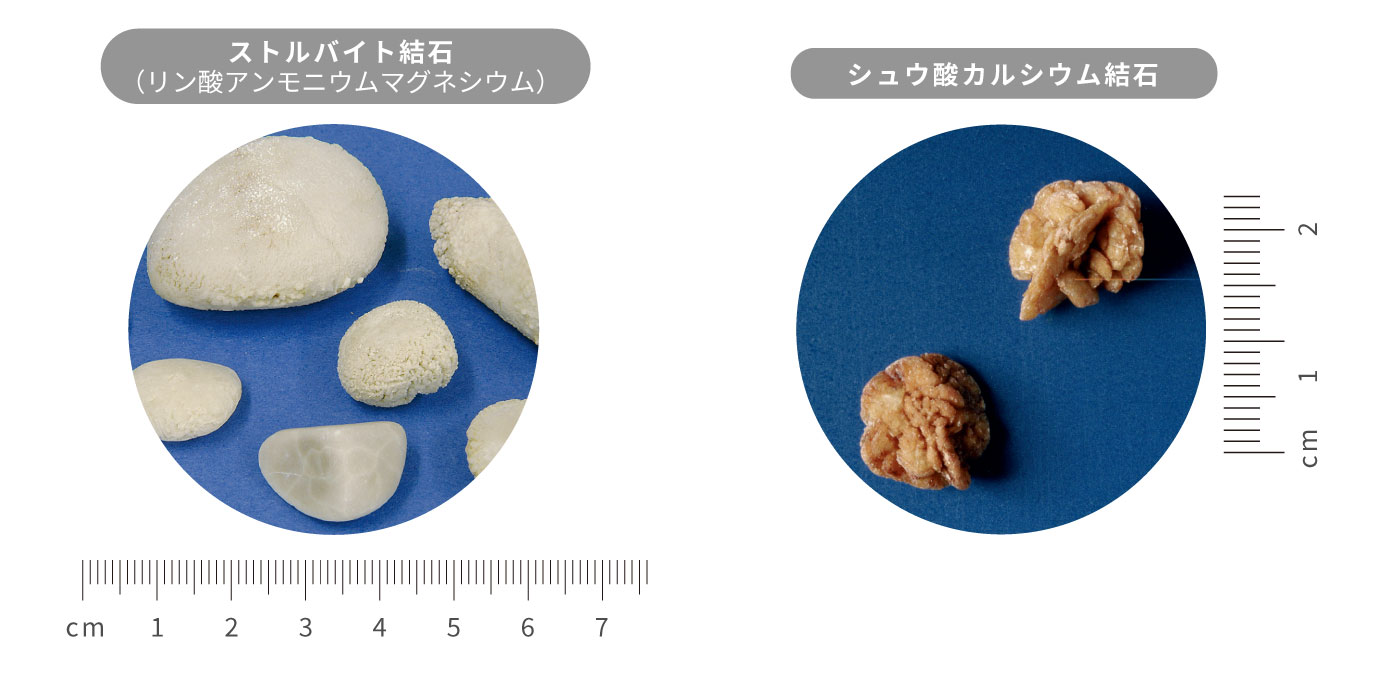

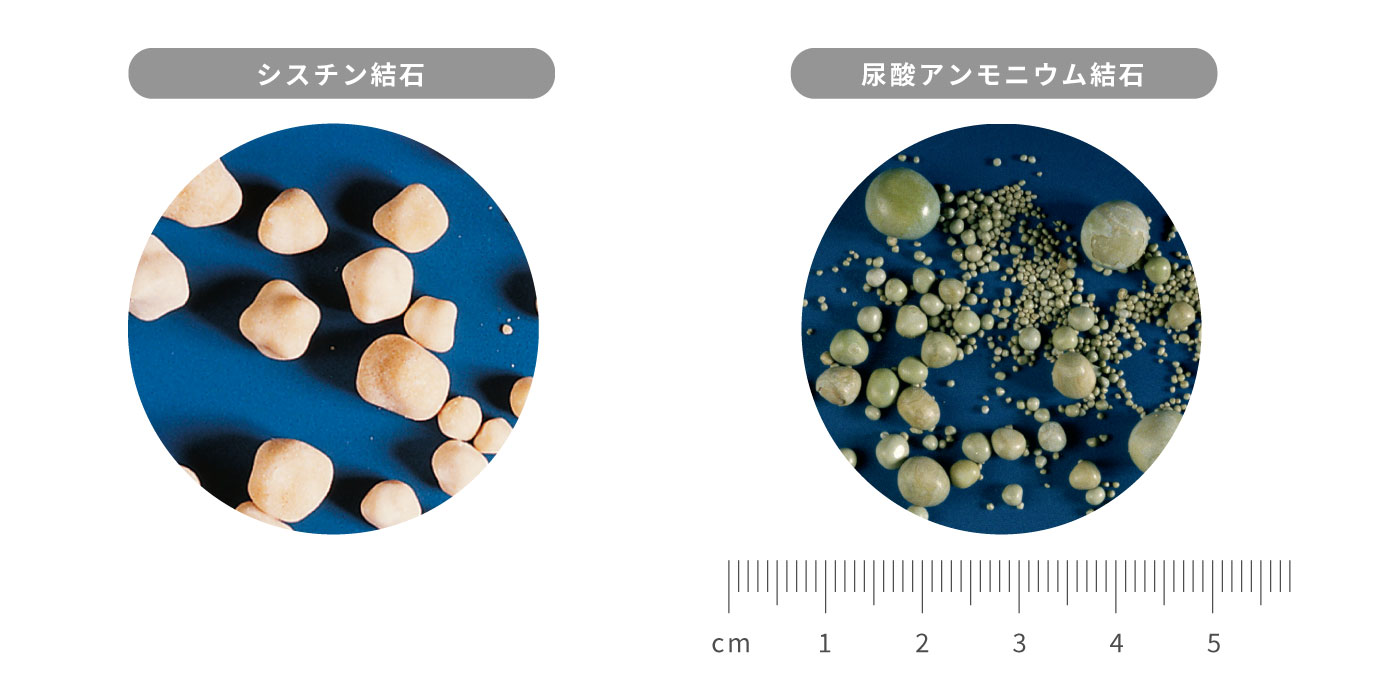

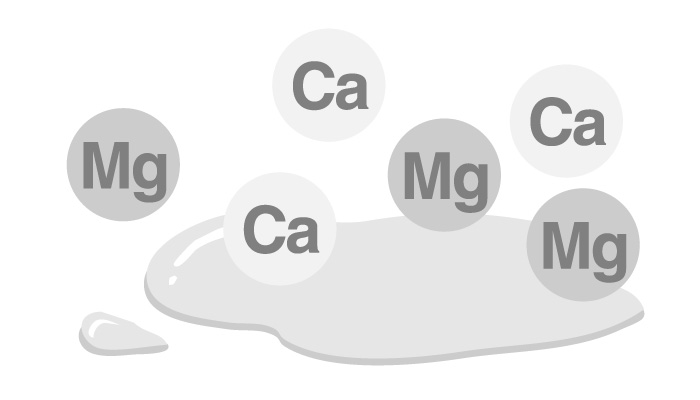

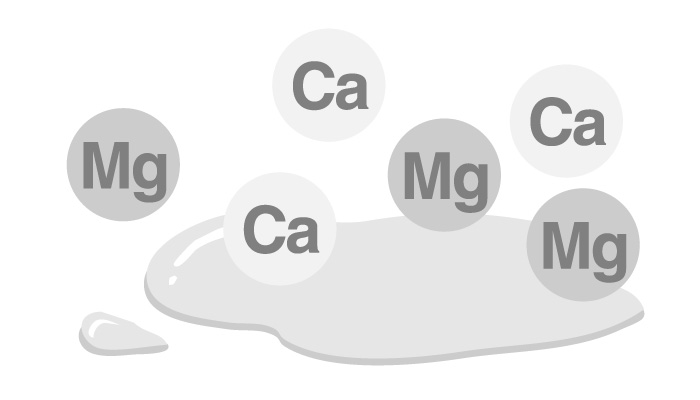

結石にはその成分によっていろいろな種類があり、代表的な尿路結石にはストルバイト(リン酸アンモニウムマグネシウム)結石とシュウ酸カルシウム結石というものがあります。犬の場合も猫の場合もこの2つの結石で尿路結石の80%以上を占めています。

猫の尿路結石について詳しく見ていきましょう。

猫の尿路結石の主な原因は以下のようなものです。

猫の下部尿路疾患は、水や食事から得られる水分が不足することが原因で起こることが多いとされています。猫のおしっこは濃くてにおいが強いですが、もともと砂漠で生息していた猫は、水を飲む量が少なくても生きることができるように濃いおしっこをつくります。結石をつくる材料となるミネラルは、おしっこが濃くなると結石をつくりやすくなります。このため、おしっこが濃い猫はもともと結石をつくりやすい動物といえます。一方おしっこが濃いことには細菌に感染しづらいという側面があります。

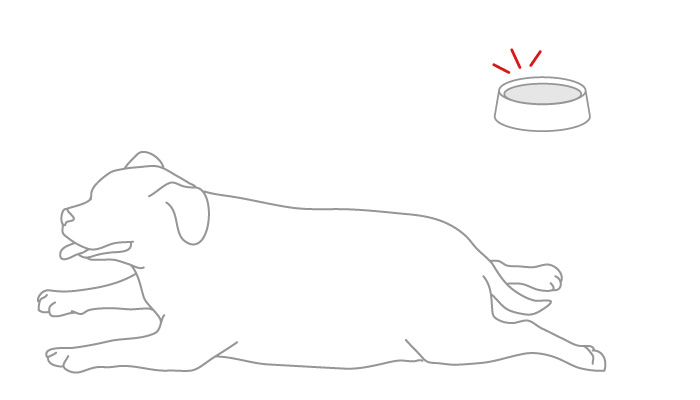

太ってしまってあまり動かなくなったり、季節の変化などの影響で水を飲む量が少なくなると、更におしっこが濃くなり、ますます結石ができやすくなってしまいます。

また、消化が悪い食事を与えてしまうと便(うんち)に水をとられてしまい、おしっこのための水分が減っておしっこが濃くなる原因となります。

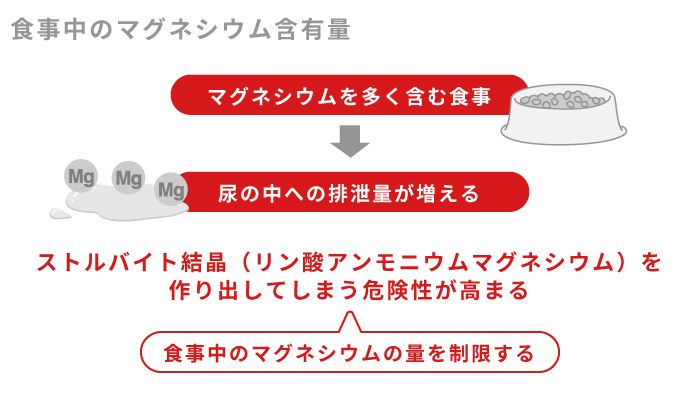

おしっこの中にマグネシウムやカルシウムなどのミネラルが多くなると、それらを材料とした結石ができやすくなります。

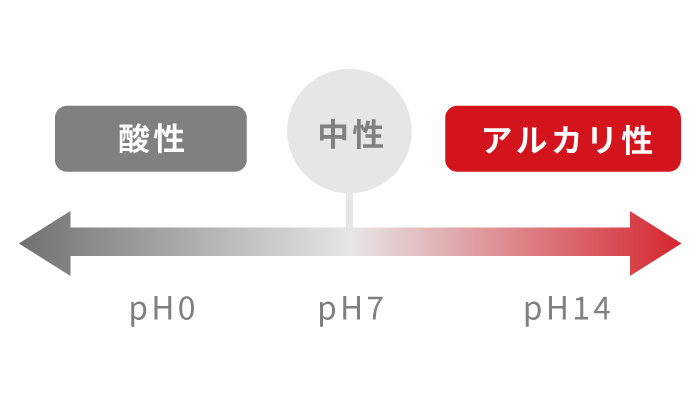

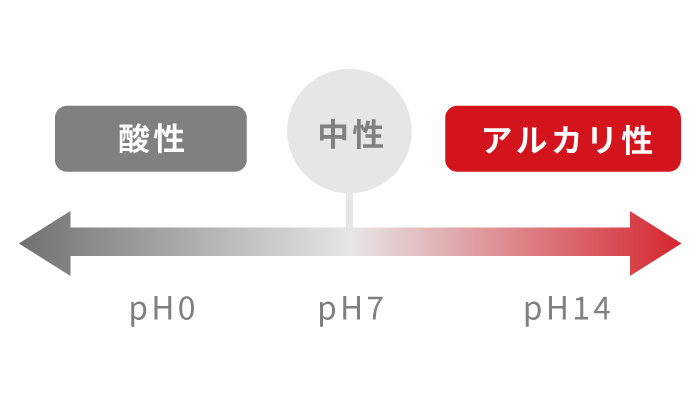

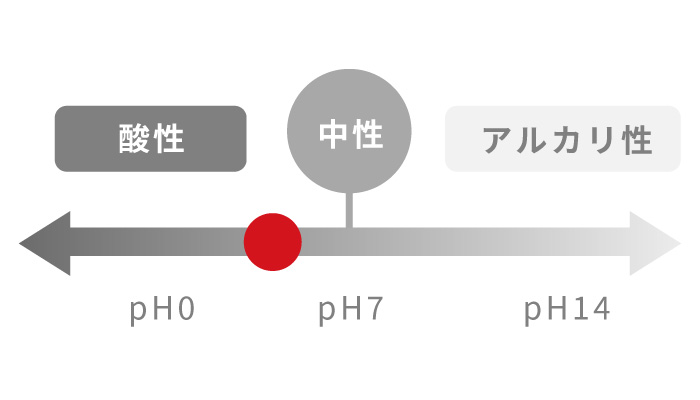

尿路結石のなかでストルバイト結石は、おしっこがアルカリ性に傾いてしまうとできやすくなります。

結石の種類によって異なりますが、内科的に溶かすことができない結石の場合や、結石が大きくなってしまった場合は手術によって取り除くことがあります。

また、各ミネラル成分やイオンバランスを特別に調整した下部尿路疾患用の療法食に切り替えることで、おしっこの状態を整えることがとても大切です。ストルバイト結石の場合はおしっこのpHを整えてあげることで、おしっこの中で結石が溶けることが期待できます。

毎日のトイレチェックを欠かさずに!

猫の場合、トイレにトイレ砂などを使っているご家庭も多いと思います。トイレ砂は、とても便利なのですが、おしっこの状態を確認しにくいものもあります。また、

次に犬の尿路結石について見ていきましょう。犬の結石は猫の場合とは少し違いがあります。

犬の尿路結石の主な原因は以下のようなものです。

犬のストルバイト結石の一番大きな原因は、尿路(膀胱や尿道など)にブドウ球菌などの細菌が感染することです。菌が出す酵素によってアンモニアができ、これによっておしっこがアルカリ性に傾き、ストルバイト結石ができやすくなります。メスの場合、尿路が短いので外から入ってくる細菌の影響を受けやすく、犬のストルバイト結石はメスに多くみられます。

細菌に感染していなくてもおしっこがアルカリ性に傾いていればストルバイト結石ができやすくなります。

おしっこの中にマグネシウムやカルシウムなどのミネラルが多くなると、それらを材料とした結石ができやすくなります。

太ってしまってあまり動かなくなったり、季節の変化などの影響で水を飲む量が少なくなると、おしっこが濃くなり、ますます結石ができやすくなってしまいます。

また、消化が悪い食事を与えてしまうと便(うんち)に水をとられてしまい、おしっこのための水分が減っておしっこが濃くなる原因となります。

結石の種類によって異なりますが、内科的に溶かすことができない結石の場合や、結石が大きくなってしまった場合は手術によって取り除くことがあります。細菌に感染している場合は、抗生物質などが処方されます。

また、各ミネラルバランスやイオンバランスを特別に調整した下部尿路疾患用の食事療法食に切り替えることでおしっこの状態を整えることがとても大切です。ストルバイト結石の場合はおしっこのpHを整えてあげることでおしっこのなかで結石が溶けることが期待できます。

メス犬の尿路結石は要注意!

犬の尿路結石はメスに多く見られる傾向があります。これはメスのほうが細菌性の膀胱炎を起こしやすく、この細菌性の膀胱炎が尿路結石へとつながりやすいからだといわれています。ただ、メスの尿路結石の場合、小さな石は尿と一緒に流れ出てしまうことが多く、そのため発見が遅れやすいのです。気付いた時には大きな結石が出来ていたというケースも多く見られるので、普段からおしっこの量や状態をよく確認するようにしましょう。

尿路結石の治療には食事(フード)管理がとても重要です。

下部尿路疾患に用いられる食事療法食は、以下のような点に配慮してつくられています。

①結石の原因となる物質の量を少なくすることに配慮しています。

おしっこの中にマグネシウムなどのミネラルが多くあると、それらを材料とした結石ができやすくなります。尿路結石症に対応した療法食はマグネシウムなどの各ミネラル成分が調整されています。

②おしっこの性状(pH)を結石のできにくい範囲にするように配慮しています。

ストルバイト結晶は酸性のおしっこの中では溶けやすいという性質があります。そのため、尿のpHを酸性に保てばストルバイト結石ができにくくなります。療法食はおしっこの性状を整えるためにミネラル成分とイオンバランスが調整されています。

③おしっこの量を確保するように配慮しています。

体にとりいれる水分の量が少ないとおしっこの量が減り、濃くなっていってしまいます。おしっこの量が減ることは結石のもとである結晶が作られるリスクを高めてしまいます。療法食は犬や猫が水を飲みやすくするように調整されています。

ウェットフードを活用しましょう。

尿路結石を予防する上で水分の摂取量は重要です。

ウェットフードは70%を超える水分を含んでいます。猫の場合にはもともと水を飲む量が少ないので、ウェットフードを食べさせることで水分摂取量を増やすという方法もあります。

犬と猫の尿路結石は再発することが非常に多い病気です。

食事と生活習慣で再発の予防を心掛けましょう。

関節疾患を予防するためには下のようなことに気を配りましょう。

尿路結石が治った後に今までの食事に戻して再発してしまったという例はよく見られます。尿路結石に配慮した食事はマグネシウムなどの各ミネラル成分が調整されています。獣医師と相談して、食事を選びましょう。

せっかく尿路結石に配慮した食事を与えていてもおやつを与えることによって食事で調整したバランスが崩れてしまうことがあります。おやつを与える際は獣医師に相談しましょう。

新鮮な水をいつでも用意してあげましょう。また、ストレスによって運動をしなくなってしまう場合があるため、ストレスの原因となるものは取り除いてあげましょう。

おしっこを我慢してしまうと膀胱におしっこがたまっている時間が長くなり、尿路結石ができるリスクにつながってしまいます。散歩のときに犬におしっこをさせる場合はこまめに散歩をしておしっこができる機会を増やす、猫の場合はトイレを清潔に保つなど、おしっこを我慢させないような対策をしましょう。

~不妊・去勢手術をしている場合にはとくに注意しましょう。~

肥満による運動不足は尿路結石をつくりやすくなってしまう原因のひとつです。肥満予防に努めましょう。既に太っている場合は獣医師と相談してダイエット(減量)を始めましょう。不妊・去勢手術をしている犬・猫はそうでない犬・猫と比べて肥満のリスクが高くなっています。不妊・去勢手術後は体重のケアと尿路結石のリスクに配慮した犬・猫用の食事を利用するのもよいでしょう。

栄養学や病気について、さらに詳しく知りたい方は、ヘルスニュートリションラーニングプログラムがおすすめ。ロイヤルカナンの栄養学を、本格的に楽しく学べる無料のWeb学習プログラムです。

ご自身のワンちゃん・ネコちゃんで気になることがあったら、必ず動物病院で受診しましょう。