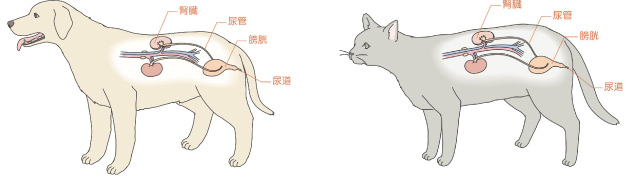

腎臓、尿管、膀胱、尿道を「尿路」と呼び、そのうち、腎臓~尿管を「上部尿路」、膀胱~尿道を「下部尿路」と呼ぶ。この下部尿路に起こる疾患の総称を「下部尿路疾患」といい、膀胱炎や尿路結石症などが含まれる。

下部尿路疾患のうち犬では約40%が膀胱炎、約20%が尿路結石症であり(Luich 2000)、猫では約60% が特発性膀胱炎、約20% が尿路結石症である(Gerber 2005)との報告がある。

猫の特発性膀胱炎

猫にみられる、原因が特定できない膀胱炎のことである。猫はもともと水分摂取量が少なく、尿が濃くなりやすい。これにストレスなどが引き金となって発症すると考えられている。症状はさまざまで、決められた場所以外での排尿、頻尿、血尿、排尿痛、排尿困難などがみられる。一般的に臨床症状は数日で消失することも多いが、その後再発をくりかえす傾向にある。

特発性膀胱炎の食事管理

原因が特定できず確立された治療法がないため、再発を予防することが重要となる。そのためには、

①尿量を増やして尿を希釈すること

②膀胱の炎症を軽減するために、抗酸化成分や炎症をおさえるEPA/DHAなどを摂取させることが大切である。

尿量を増やすためには、缶詰やパウチなどの水分含有量の多いウエットフードが第1に推奨される。ドライフードであれば、尿量が増えるように工夫されたフードが望ましい。

食事以外では、水を飲みやすい環境作り、ストレスの軽減などが重要である。

尿路結石症

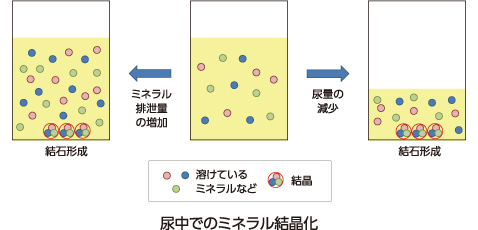

尿の中には体内から排出されたさまざまなミネラルなどが溶けている。このミネラルが何らかの原因で尿に溶けきれなくなり、尿路内で結晶化し、さらに結石を形成したものが尿路結石である。

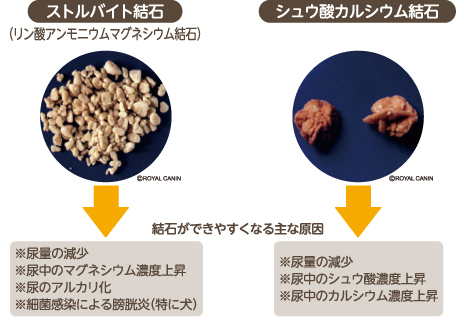

結石の種類はさまざまであるが、犬や猫では「ストルバイト結石」と「シュウ酸カルシウム結石」が多く見られ、この2種類で結石全体の約80%を占める。

結石の形成されやすさに影響を与えるのは、主に尿中のミネラル濃度と尿のpH(ピーエッチ)である。

構成するミネラルの種類や、結石が形成されやすい尿のpHは、結石の種類によってそれぞれ異なる。特に尿中のミネラル濃度は重要で、尿中へのミネラルの排泄量の増加や尿量の減少によって尿中のミネラル濃度が高くなると、結晶や結石が形成されやすくなる。

症状はさまざまであるが、決められた場所以外での排尿、頻尿、血尿、排尿痛、排尿困難などがみられる。結石が尿道につまって尿道閉塞を起こすと尿を排泄することができなくなり、そのまま放っておくと命にかかわる危険な状態におちいることもある。

尿路結石症の食事管理

尿路結石対策には、次の3つのポイントに配慮する必要がある。

①尿の量を増やす

消化性の低いフードを与えると、糞便量が増える。糞便には水分が含まれるので、糞便量が増えると、尿量が減る。このため消化性の高いフードが推奨される。また、食事中のナトリウムを増やすことも有効である。

②尿中に排出されるミネラル量を減らす

食事中に含まれるミネラルを単純に制限するだけで、尿中に排泄される量が減るわけではない。体内のミネラル量はさまざまな仕組みによって調節されているからである。よって、食事に含まれるマグネシウム(ストルバイト結石を形成)や、カルシウム、シュウ酸(シュウ酸カルシウム結石を形成)の量は適正に調整する必要がある。

③尿のpHを変える

ストルバイト結石は尿がアルカリ性に傾くことにより形成されやすくなる。ストルバイト結石では、フードのミネラル分などを調整し、尿が弱酸性化するように配慮されている食事が推奨される。なお、シュウ酸カルシウム結石は尿のpHの影響はほとんど受けない。

尿路結石に配慮するためには、上記のどれかひとつだけでは不十分である。総合的に配慮されていることが重要である。

* * *

- ●尿量を増やす:

- ●膀胱の炎症を軽減:

- ●尿中に排出されるミネラルなど:

犬・猫

犬・猫