犬や猫が食事を喜んで食べている姿を見ることは、ペットオーナーにとって本当に嬉しいものです。しかし、「初めてのフードを食べてくれない」「今まで食べていたフードを急に食べなくなった」という経験やお悩みをお持ちの飼い主さんも多いと思います。

どうしてこのようなことが起こるのでしょうか?これには犬と猫の「嗜好性」が関係しています。

【嗜好性とは】

ペットフードの美味しさを表現するのに「嗜好性の良いフード」という言葉をよく聞きますが、犬や猫にとっての嗜好性とは何でしょうか?

ペットフードの嗜好性をあえて定義すると「犬や猫が素早く、好んで、自発的に食べることができるための特徴」と言うことができます。

【嗜好性に影響するフードの三つの要素】

【犬と猫の食事のステップ】

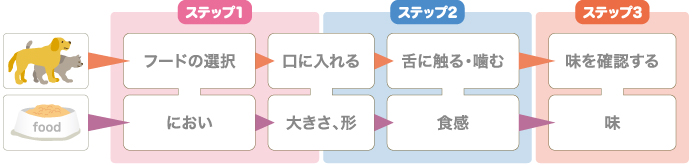

ほとんどの場合、犬や猫はまず「におい」で食べるフードを選び、口に入れてからフードを噛み、味によって危険なものを含んでいないかなどを確認するという行動をとります。この一連の行動に関係している犬と猫の感覚は「嗅覚」であり、「触覚(食感)」「味覚」なのです。

これらの感覚のなかで「嗅覚」が犬と猫では最も鋭い感覚で、フードの「におい」が受け入れられないと犬や猫はフードを食べる行為に至りません。

このことから、犬と猫がフードを食べるか食べないかに最も影響を与えているのは嗅覚、つまり「フードのにおい」であることが分かります。

【猫に食べムラや食べ飽きが多い理由は?】

猫では、嗅覚や触覚、味覚に加えて、肉食動物としての特性や品種などの先天的な要因、また授乳期・離乳期の母猫や離乳後のフードの影響、生理的な状態、生活環境の影響といった後天的な要因など、さまざまな要因が猫の好みに影響を与えます。また、その影響の大きさは一定ではなく、時々に変化しています。つまり1つのフードですべての猫を満足させることは難しく、また同じ猫が同じフードを食べていたとしても、日々そのフードの感じ方が変わります。このため猫では、犬と比較して食べない悩みが多くみられるのです。